プログラム

-

大会長基調講演 CCA:リハビリテーション栄養で支えるレジリエンス -リハ栄養の真の実践を目指そう!

座長:大村 健二(上尾中央総合病院 栄養サポートセンター)

演者:小蔵 要司(社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 臨床栄養課)

-

オープニング企画 OS:「手と心で届けることば」~つながる手、つなげる心~

演者:石川県立田鶴浜高等学校 手話部

公演主旨NEW

私たちは田鶴浜高校手話部です。「音のない世界でも心はつながる」というメッセージを伝えるため、ケツメイシの「友よ」に合わせて手話歌を披露します。この楽曲の歌詞に込められた「仲間を思う気持ち」や「支え合う心」は、私たち高校生の心にも深く響き、医療・介護現場で大切にされている「人のつながりと健康」につながる重要なテーマだと感じています。高校生らしい等身大の表現で、感謝とエールの気持ちを届けることを目指し、心を込めて演じます。どうぞ、私たちのパフォーマンスをお楽しみください。

-

特別講演1 SL-1:臨床栄養の夜明けから現在-リハビリテーションと手を取りあって明るい未来を拓くー

座長:東 敬一朗(医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 薬剤部)

演者:大村 健二(上尾中央総合病院 栄養サポートセンター)

講演主旨NEW

金沢医学専門学校の医化学教室須藤憲三教授は栄養学の振興に尽力された。「営むのではなく養い栄えさせるものである」と主張し、「営養」を「栄養」に改めた。近年の栄養学の進歩は、平均寿命の延びに貢献した。現在、医療従事者には高齢者の身体機能維持という課題が与えられている。この解決にはリハビリテーションと栄養が手を組む必要がある。ここでは、栄養学の歴史を振り、さらに最新の研究結果も合わせて提示する。

-

特別講演2 SL-2:ケアイノベーション

座長:大村 健二(上尾中央総合病院 栄養サポートセンター)

演者:真田 弘美(石川県立看護大学 学長)

講演主旨NEW

Well-beingという言葉がよく使われるようになってきましたが、これを翻訳すると、高齢者にとって幸福寿命の延伸といえるのではないでしょうか。これからの長寿社会に求められるのは介護されることを前提とするのではなく高齢者個々の自立と自律といえます。ここでは、自身のグループが行ってきている研究をもとに自立、自律に向けた、そしてケアの常識をかえるイノベーションとは何か、皆さんと共に考える機会としたいと思います。

-

特別講演3 SL-3:心理面と社会面のリハ栄養講演 & 前・現理事長対談「リハ栄養の去来今」

座長:藤本 篤士(札幌西円山病院 歯科)

-

SL-3-1 心理面のリハ栄養

演者:若林 秀隆(東京女子医科大学病院 リハビリテーション科)

-

SL-3-2 社会面のリハビリテーション栄養:SDHの視座から臨床実践へ

演者:藤原 大(宮城厚生協会 坂総合病院 リハビリテーション科)

対談者:若林 秀隆(東京女子医科大学病院 リハビリテーション科)

藤原 大(宮城厚生協会 坂総合病院 リハビリテーション科)

吉村 芳弘(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター)

講演主旨NEW

サルコペニア・フレイル・栄養障害は、社会経済状況、社会的孤立、食品アクセスなどの健康の社会的決定要因(SDH)と密接に関連している。本講演では、社会的バイタルサインを用いた包括的評価、社会的処方による地域資源への橋渡し、リハ・栄養・口腔・社会の四位一体モデルなど、SDHの視座に基づくリハビリテーション栄養の実践を、個人・地域・政策の各階層から解説する。

企画主旨

「去来今」とは、過去・現在・未来を示す禅の概念です。本企画では、現理事長と前理事長の講演の後に、リハ栄養の過去・現在・未来について存分に語り合います。座長は、黎明期からリハ栄養を見守り続けてきた藤本篤士先生です。リハ栄養はこれまで何を築き、今何を見つめ、そしてこれからどこへ向かうのか——その軌跡と未来を、一つの流れとして描き出す貴重なセッションです。学会の歴史と展望が交差します。とにかく必見です!

-

-

特別講演4 SL-4:令和8年診療報酬改定について ~リハビリテーション・栄養を中心に~

座長:上島 順子(NTT東日本関東病院 栄養部)

演者:日名子 まき(厚生労働省 保険局医療課)

講演主旨NEW

近年、累次の診療報酬・介護報酬の改定で、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の推進について重要性が認識され、評価の充実が図られてきた。本講演では、令和8年度診療報酬改定の概要とリハビリテーション・栄養を中心とした具体的改定事項に関する最新の情報について、解説する。

-

特別企画1 SP-1:チーム対抗!リハ栄養の臨床推論

出場チームが決定いたしました!!

座長:若林 秀隆(東京女子医科大学病院 リハビリテーション科)

永野 彩乃(Caresso)症例提供・コメンテーター:東 敬一朗(医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 薬剤部)

-

チーム1 東北リハ栄養懇話会(T-REX)

出場者:折内 英則((一財)総合南東北病院 理学療法士)

社本 博(高野病院 医師)

森 隆志((一財)総合南東北病院 言語聴覚士)

後藤 美紅(石巻赤十字病院 管理栄養士) -

チーム2 熊リハ・オールスターズ

出場者:吉村 芳弘(熊本リハビリテーション病院 医師)

米田 巧基(熊本リハビリテーション病院 管理栄養士)

桜庭 茉由加(熊本リハビリテーション病院 理学療法士) -

チーム3 恵寿ぽっぽ

出場者:山本 知子(恵寿総合病院 管理栄養士)

伊達岡 要(和光苑 医師)

浜田 信太郎(恵寿総合病院 薬剤師)

五十嵐 満哉(恵寿総合病院 作業療法士) -

チーム4 西部の風

出場者:森 みさ子(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護師)

松崎 貴志(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 薬剤師)

川畑 亜加里(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護師)

神田 由佳(lick訪問看護リハステーション 看護師)

企画主旨

本企画は、多職種チームによる症例の臨床推論を通じて、リハビリテーション栄養の実践力とチーム連携力を高めることを目的としたセッションです。提示された症例に対し、チームごとに診断推論・介入方針・予後予測を議論・発表していただきます。1チームは2職種以上で構成し、原則として同一施設内での編成を推奨しますが、多施設混成チームも可とします。応募多数の場合は、同一施設チームを優先して選考します。リハ栄養のチーム活動を実践されている皆様のご参加をお待ちしています。

-

-

特別企画2 SP-2:Pros and Cons 炎症期のリハ栄養 攻める?守る?

座長:鈴木 規雄(聖マリアンナ医科大学 循環器内科)

上島 順子(NTT東日本関東病院 栄養部)-

SP-2-1 炎症期のリハ栄養は ”攻める” べきである

演者:野々山 忠芳(一宮西病院 リハビリテーション技術部)

-

SP-2-2 炎症期のリハ栄養は ”守る” べきである

演者:飯田 有輝(愛知淑徳大学 健康医療科学部)

企画主旨

炎症期のリハビリテーションと栄養管理は、「攻める」べきか「守る」べきか——判断は常に難しいものです。本セッションでは、炎症期特有の代謝変化やリスクを踏まえ、積極的介入の利点と慎重対応の必要性を多角的に検討します。リハと栄養の両面から最新エビデンスと実践知を交え、臨床現場での最適な意思決定につながるヒントを探ります。

-

-

特別企画3 SP-3:なぜ進まぬ「三位一体」?連携加算の"壁"を突破する、リハ・栄養・口腔の実践知

座長:吉村 芳弘(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター)

松尾 晴代(鹿児島市医師会病院 看護部)-

SP-3-1 リハビリテーション・栄養・口腔の三位一体の連携 ~管理栄養士の成功と失敗 加算算定施設から~

演者:漆原 真姫(特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター 栄養課)

-

SP-3-2 リハビリテーション・栄養・口腔の三位一体の連携 ~看護師の成功と失敗 加算算定施設から~

演者:山川 美樹(社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 看護部)

-

SP-3-3 リハビリテーション・栄養・口腔の三位一体の連携 ― 理学療法士の成功と失敗 加算未算定施設から ―

演者:今井 遼太(新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 リハビリテーション技術科)

企画主旨

2024年度診療報酬改定で新設された「リハビリテーション・栄養・口腔の三位一体の連携」に対する加算。急性期でのADL低下の防止やアウトカム向上の切り札として期待される一方、多くの施設が導入の壁に直面し、その算定は伸び悩んでいるのが現状です。本セッションでは、この連携の"壁"をいかに乗り越え、真の多職種連携を実現するかに迫ります。栄養課、看護部、リハビリテーション科、それぞれの最前線で三位一体の連携を実践する3名のシンポジストをお招きし、体制構築の具体的なプロセス、障壁となった点とその克服法、そして連携がもたらした成功・失敗体験を赤裸々に議論します。

-

-

特別企画4 SP-4:心理面のリハ栄養を考える ― 抑うつへの対応とポジティブ心理学の活用

座長:藤原 大(宮城厚生協会 坂総合病院 リハビリテーション科)

森 みさ子(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護部)-

SP-4-1 心理面のリハビリテーション栄養:抑うつ対応とウェルビーイングの両立に向けて

演者:藤原 大(宮城厚生協会 坂総合病院 リハビリテーション科)

-

SP-4-2 活動と参加を支える心理×栄養アプローチ:作業療法士の実践

演者:田中 舞(市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター)

-

SP-4-3 看護実践に活かす心理面のリハ栄養

演者:森 みさ子(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護部)

企画主旨

リハ栄養を必要とする患者さんは、障害や機能低下に伴う喪失感や抑うつを抱えることが少なくありません。医療従事者自身も多忙な日々で心身に負担を抱えがちです。そのため患者のQOL向上だけでなく、医療者にとっても心理面の評価と介入は欠かせません。本セッションでは、抑うつ対応やポジティブ心理学を「実際どう活かせるのか」を一緒に考えます。気軽に意見を交わしながら楽しめる企画です。演者とともに、「わちゃわちゃ」 しながら一緒に考えましょう!

-

-

教育講演1 EL-1:リハ栄養はじめの一歩

座長:宇野 千晴(名古屋学芸大学 管理栄養学部)

演者:西岡 心大(長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科)

講演主旨NEW

若林がリハ栄養の概念を2010年に提唱してから15年が経過した。この間、リハ栄養ケアプロセスと「リハからみた栄養管理」と「栄養からみたリハ」を含む新定義の提案(リハ栄養2.0)、身体的側面以外の心理面、社会面、スピリチュアル面、テクノロジー面、医療者のウェルビーイングの六つの側面を含めたフレームワークの提唱(リハ栄養3.0)と変化が重ねされた。本講演ではこれらを踏まえ、リハ栄養のエッセンスを解説する。

-

教育講演2 EL-2:エビデンス-プラクティスギャップを埋める真の実践

座長:井上 達朗(新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科)

演者:前田 圭介(愛知医科大学 栄養治療支援センター特任教授・国立長寿医療研究センター 老年内科)

講演主旨NEW

リハビリテーション栄養には、確立した知見が浸透せず、転帰のばらつきと非効率を生む。「知っている」と「できている」の間には深い溝がある。真の実践とは、現場の状況に合わせて最善を実現することにある。包括的評価と明確なゴール設定を基盤に、チームで共有できる基本の型を整え、重要なことを確実に回す仕組みを築くことが鍵である。既知の最善を確実に実行する設計こそ、リハビリテーション栄養の未来を拓く。

-

教育講演3 EL-3:多角的に“筋”を診る──エコー・体組成計・CT・バイオマーカーで拓く次世代の骨格筋評価

座長:長野 文彦(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター)

演者:中西 信人(神戸大学 災害救急医学分野)

講演主旨NEW

骨格筋を「エコー」「体組成計」「CT」「バイオマーカー」で多面的に評価し、急性期から回復期・在宅期までの連続した筋変化を可視化する。筋萎縮から再生までを科学的に捉え、臨床判断と介入をつなぐ新しい骨格筋評価の方向性を示す。

-

教育講演4 EL-4:「問い」から見つめ直す、これからのリハ栄養臨床研究

座長:百崎 良(三重大学医学部附属病院 リハビリテーション部)

演者:紙谷 司(京都大学医学部附属病院 臨床研究教育・研修部)

講演主旨NEW

研究手法の高度化に伴い、本質である「問い」が置き去りにされていませんか?特に「予測」と「因果」の混同は、多くの研究者が直面する課題です。両者を分かつのは「何を伝えたいか」という研究者の想いであり、それこそが研究の魅力、強みとなるはずです。「あなたの問いは何か?」という原点から、これからのリハ栄養臨床研究を共に考えましょう。

-

初学者向け企画 PB-1:わからないがわかる! 症例から学ぶはじめてのリハ栄養

座長:岸本 浩(茨城県立医療大学付属病院 リハビリテーション科)

-

PB-1-1 理学療法士が伝えるリハ栄養のはじめの一歩

演者:宮崎 慎二郎(KKR高松病院 リハビリテーションセンター)

-

PB-1-2 「わからない」からはじめるリハ栄養を自信に変える―管理栄養士の視点から

演者:塩濱 奈保子(京都済生会病院 栄養科)

企画主旨

リハビリテーション栄養初学者向けの企画です。症例をもとに基本的な考え方や評価・介入のポイントをわかりやすく解説し、実践につながる知識を身につけます。「なんとなく難しい」を「なるほど、わかった」に変え、明日から自信を持って現場に臨めるような時間にしましょう。

-

-

ジョイント企画1 JP-1:北陸の摂食嚥下ケアを支える会 VF・VEがなくてもできる嚥下能力の推定

座長:木倉 敏彦(富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 内科)

演者:亀谷 浩史(富山県リハビリテーション病院・こども支援センター リハビリテーション療法部)

企画主旨

嚥下評価においてVF・VEがない場合、様々な情報から嚥下能力を推定する必要があります。しかし、どのように考えればよいかわからないことも多いのではないでしょうか。本企画では、富山を中心に活動をしている「北陸の摂食嚥下ケアを支える会」が行っている『評価』の講義内容に加え、演者が実践している、嚥下評価の知識を基に多職種からの情報を集め、嚥下能力の推定する方法を合わせて紹介したいと思います。

-

ジョイント企画2 JP-2 ②:石川県栄養士会 被災レジエンスを支える栄養支援~明日、あなたが支援を担うならどう備えますか~

座長:徳丸 季聡(金沢大学附属病院栄養管理部 栄養管理室)

嶋津 さゆり(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター)-

JP-2-1 災害支援に必要なレジリエンス(弾力性・しなやかさ)~被災地に向かうための備え~

演者:川瀨 文哉(JA愛知厚生連足助病院 栄養管理室)

-

JP-2-2 被災地で支援を受け入れるレジリエンス~支援者であり被災者でもある経験より~

演者:橋本 良子(日本栄養士会認定栄養ケアステーション チームKYE栄養相談室)

-

JP-2-3 1.5次避難所支援でのレジリエンス(持続可能性を高める力)~災害は多種多様、支援に唯一の正解はない~

演者:坂下 理香(石川県栄養士会 JDA-DAT)

-

JP-2-4 令和6年能登半島地震の経験を次につなぐレジリエンス

演者:徳丸 季聡(金沢大学附属病院栄養管理部 栄養管理室)

企画主旨

災害時の栄養支援には、平時からの活動と顔の見える連携が不可欠です。本セッションでは、発災直後に県外から駆け付けた日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)、奥能登拠点および1.5次避難所の運営を担ったキーパーソン、事務局運営を統括した石川県栄養士会災害担当理事など、異なる立場から支援を行った管理栄養士が登壇し、多角的視点から被災レジリエンスを支える栄養支援のあり方を、本セッションの参加者と共に考えます。

-

-

ジョイント企画3 JP-3:日本栄養治療学会 GLIM基準の実践と活用、決定版!~どう評価し、実践に繋げるか~

座長:廣野 靖夫(福井大学医学部附属病院 がん診療推進センター)

西岡 心大(長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科)-

JP-3-1 GLIM基準の最新情報

演者:福島 亮治(帝京平成大学健康栄養学科/帝京大学医学部 外科)

-

JP-3-2 GLIM基準におけるスクリーニングの考え方

演者:西岡 心大(長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科)

-

JP-3-3 GLIM基準における筋肉量含む表現型の考え方

演者:石田 優利亜(愛知医科大学病院 栄養部)

-

JP-3-4 GLIM基準における炎症、疾患の考え方

演者:廣野 靖夫(福井大学医学部附属病院 がん診療推進センター)

企画主旨

低栄養の国際的診断基準であるGLIM基準は、日本でも臨床活用が進みつつありますが、評価方法や実践へのつなげ方には課題が残されています。本シンポジウムでは、JSPENとの合同企画として、日本における活用状況やエビデンスを整理し、診療現場での評価の実際や問題点を多職種の視点から議論します。GLIM基準を臨床にどう根付かせるかを考える「決定版」として、明日から役立つ視点を共有します。

-

-

ジョイント企画4 JP-4:日本褥瘡学会 リハ栄養のまなざしを褥瘡ケアにも活かそう

座長:日髙 正巳(兵庫医科大学 リハビリテーション学部)

塚田 邦夫(高岡駅南クリニック 院長)-

JP-4-1 褥瘡ケアをしていて行き着いた栄養とリハ

演者:塚田 邦夫(高岡駅南クリニック 院長)

-

JP-4-2 QOL向上を目指す褥瘡の栄養管理

演者:真壁 昇(関西電力病院 疾患栄養治療センター)

-

JP-4-3 褥瘡ケアに活かすリハ栄養的視点

演者:神野 俊介(一般社団法人オーディナリーライフ)

-

JP-4-4 多職種協働による褥瘡ケアの実践

演者:古川 純子(医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 看護部)

特別発言:真田 弘美(石川県立看護大学 学長)

企画主旨

褥瘡ケアにおける栄養管理の重要性は、他疾患のそれと同様に今や広く知られるところとなりました。いっぽうで、褥瘡ケアに参画するリハ職には、ベッド・車いす上のポジショニングやシーティングなど体圧管理面での関わりが第一に期待されがちですが、それ以外にもリハ栄養の多角的な視点(ADL・活動・代謝など)を活かすことで、栄養管理との相乗効果も含め、よりよい褥瘡ケアに貢献できる可能性があります。本企画では、褥瘡ケアにおける医師・看護師・管理栄養士・理学療法士の実践を紹介したのち、リハ栄養の素地を有する人材が褥瘡ケアにどう役立っていけるか、意見交換したいと思います。

-

-

ジョイント企画5 JP-5:能登NST研究会 能登から未来を描くレジリエンス:ともに支え/乗り越える

座長:野口 晃(医療法人インクル サードベース診療所)

社本 博(養高会高野病院 院長 / 福島県立医科大学災害医療支援講座 特任講師)-

JP-5-1 恵寿総合病院における令和6年能登半島地震後のフードサービスの対応

演者:前田 美穂(社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 臨床栄養課)

-

JP-5-2 災害歯科保健活動と食支援~災害サイクルで振り返る介入経験~

演者:長谷 剛志(公立能登総合病院 歯科口腔外科)

-

JP-5-3 災害時のリハビリテーション栄養-能登半島地震での支援経験より 言語聴覚士の立場からー

演者:德田 紀子(アクティブスタジオ響)

-

JP-5-4 大規模災害における地域栄養ケア~能登半島地震と豪雨からの復興に向けて~

演者:中村 悦子(一般社団法人みんなの健康サロン海凪 在宅看護センターみなぎ)

企画主旨

能登地方は地震と豪雨による多重被災でいまだ復旧困難な状況が続いています。住民・支援者ともに長期的なストレスや孤立、制度の限界など様々な課題に直面し、レジリエンスの重要性が再認識されています。本セッションでは未来に向けたレジリエンスを定義し、多職種・多分野の経験と専門性を有機的に結びつける土台を目指します。未来志向型の提言と実践知を共有し、能登から新しい支援のあり方を発信します。

-

-

ミニレクチャー1 ML-1:がん患者における肥満・サルコペニア肥満のリハビリテーション栄養

座長:中道 真理子(社会医療法人原土井病院 薬剤部)

演者:斎野 容子(公益財団法人がん研究会有明病院 栄養管理部)

講演主旨NEW

肥満およびサルコペニア肥満(SO)は、がん患者の短期・長期予後に影響する重要な栄養学的課題である。肥満の評価にはBMIと体組成分析が有用であり、SO診断についてはESPEN/EASOおよびJWGSO基準が発表された。本講演では、がん患者の肥満およびSOにおけるリハビリテーション栄養の知見と今後の課題について概説する。

-

ミニレクチャー2 ML-2:チームビルディング・システム運用から考えるリハ栄養の実践とその実際

座長:二井 麻里亜(京都光華女子大学 健康科学部 健康栄養学科)

演者:折内 英則(総合南東北病院 リハビリテーション科)

講演主旨NEW

リハ栄養を実践のためのチームを作り、実際にそれをどう運用していくかを考え悩むことは少なくないと思います。多職種でのリハ栄養の実践は望ましい一つの形ではありますが、環境や条件によっては、柔軟で様々なスタイルでの実践にも可能性を感じます。それは臨床場面でも地域コミュニティでも同様であると考えます。皆様と一緒に、日々の経験や試行錯誤の様子などを意見交換し一緒に考えることができたら大変嬉しく思います。

-

ミニレクチャー3 ML-3:嚥下臨床における超音波検査装置の応用

座長:橋田 直(大阪大学医学部附属病院 摂食嚥下センター)

演者:森 隆志(総合南東北病院 口腔外科)

講演主旨NEW

本セッションでは、嚥下臨床において超音波検査装置を活用法を紹介する。サルコペニアの摂食嚥下障害では嚥下関連筋のサルコペニアと低栄養との関連から筋肉量を測定する事が可能である。また、筋収縮や食塊の評価も可能でありこれらの研究と臨床応用の可能性について解説する。

-

ミニレクチャー4 ML-4:食欲不振時の臨床推論

座長:永井 多賀子(東京女子医科大学病院 リハビリテーション科)

演者:松本 朋弘(地域医療新興協会 上野原市立病院)

講演主旨NEW

本ミニレクチャーでは、入院患者の食欲不振をテーマに、自然な体重減少と意図しない病的な体重減少を総合診療の視点から整理する。「高齢だからやせても仕方がない」と見過ごさないための病歴・身体診察とレッドフラッグの押さえ方に加え、体重・摂取量・身体機能の変化をPatient Journeyのトラジェクトリーカーブとしてとらえ、栄養・リハ介入やゴール再設定の介入トリガーを提案する。

-

参加型企画1 PS-1:リハ栄養オンラインコミュニティ(RNC) つながる!広がる!リハ栄養の輪

募集人数は30名です。

応募締切: 2026年2月14日(土)座長:高尾 優一(社会医療法人東明会 原田病院 在宅支援部訪問リハビリテーション)

與 祥子(介護老人保健施設せとうち)ファシリテーター(RNC):大沢 優也(済生会横浜市東部病院 栄養部)

ファシリテーター(RNC):宇野 勲(医療法人福岡桜十字桜十字福岡病院 リハビリテーション部)

ファシリテーター(T-REX):後藤 美紅(石巻赤十字病院 医療技術部 栄養課)

ファシリテーター(東京):村田 裕康(杏林大学保健学部 リハビリテーション学科)

ファシリテーター(埼玉):加治屋 敬子(上尾中央総合病院 リハビリテーション科)

企画主旨

リハ栄養の現場で、一人で悩んでいませんか?本企画は、全国の仲間と繋がり、顔の見える関係を築くための第一歩です。グループワークを通して、日々の「実践」における課題を共有し、多職種連携のコツを探ります。オンラインからオフラインへ、この出会いがあなたの「レジリエンス」となり、明日からの臨床を支える力になるはずです。

-

参加型企画2 PS-2:リハ栄養ケアプロセスワークショップ リハ栄養ケアプロセスにおけるゴール設定をとことん鍛える!

募集人数は30名です。

応募締切: 2026年2月14日(土)アドバイザー:前田 圭介(愛知医科大学 栄養治療支援センター特任教授/国立長寿医療研究センター 老年内科)

コーディネーター:浅田 宗隆(パナソニック健康保険組合松下記念病院 看護部兼新病院推進室)

小林 大樹(日本海総合病院 栄養管理室)

白土 健吾(株式会社麻生飯塚病院 リハビリテーション部)

村田 裕康(杏林大学保健学部 リハビリテーション学科)企画主旨

リハ栄養ケアプロセスでは、医療従事者が患者と同じ方向性でケアを実践提供するためには、「リハ栄養ゴール設定」が不可欠です。本企画は、多職種連携の実践力を養うためにも講義とグループワークでゴール設定を体験し、幅広い経験層の方が参加してもらえる体験型セミナーです。ICFの枠組で全体像を把握し、仮説思考に基づくSMARTなゴールの設定を行う多職種連携における目標共有の重要性を実感できる内容となっています。

-

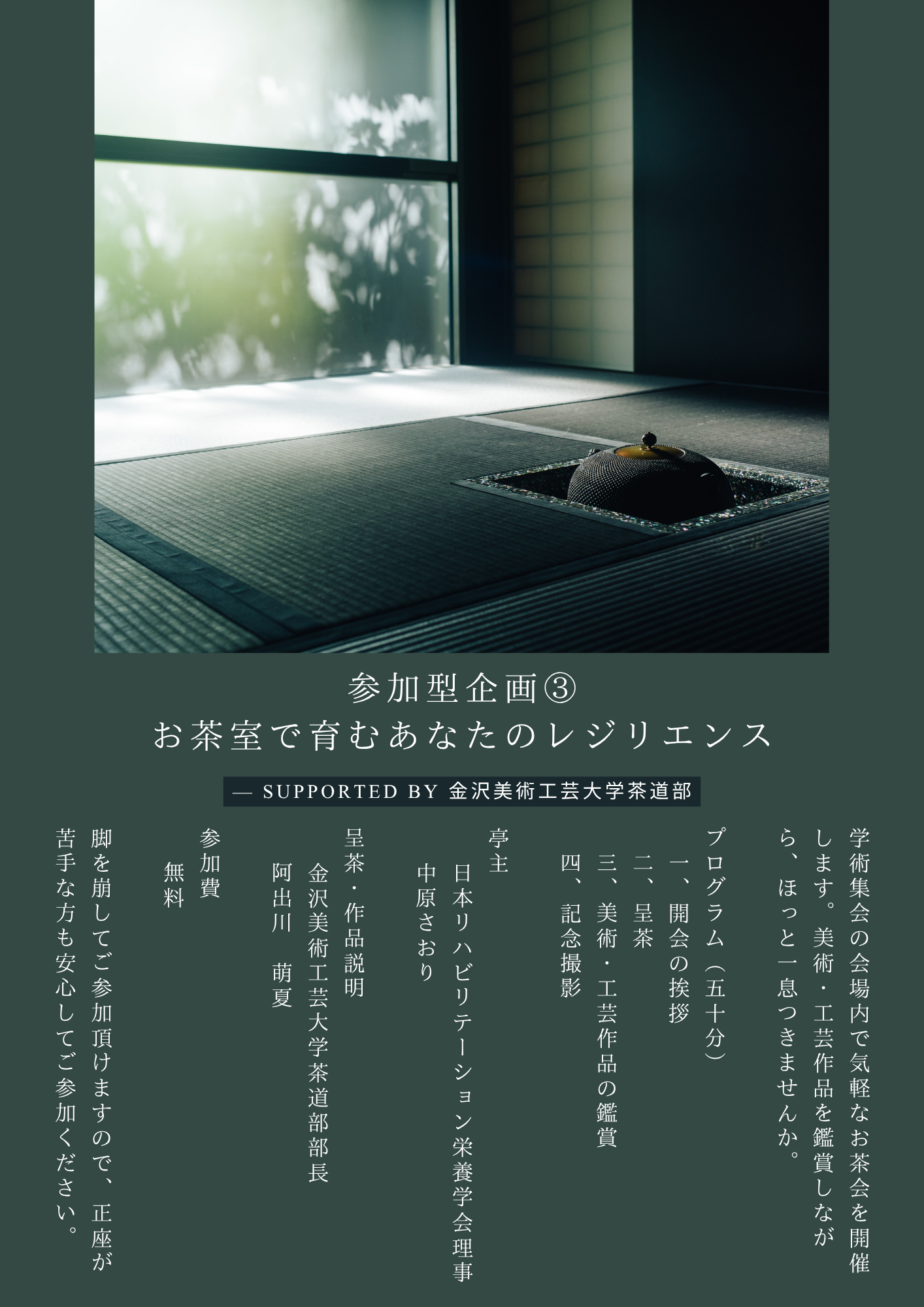

参加型企画3 PS-3:金沢大会茶室企画 お茶室で育むあなたのレジリエンス — Supported by 金沢美術工芸大学

募集人数は各回18名です。

応募締切: 2026年2月14日(土)亭主:中原 さおり(鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療栄養学科)

呈茶、美術・工芸作品紹介:阿出川 萌夏(金沢美術工芸大学 茶道部部長)

以下の時間内にて茶室での金沢美術工芸大学学生の美術・工芸作品を鑑賞いただけます。

見学時間:3月14日(土)10:30~11:30、14:30〜16:00企画主旨

金沢ならではの伝統文化にふれながら、心をほぐすひとときを。呈茶体験や美術工芸作品の鑑賞を通じて、“心のリハ栄養”を体験して頂きます。日々の医療・介護・教育現場でたまった心の疲れを癒し、明日への活力(レジリエンス)につなげるひとときを、全国の仲間と過ごしましょう。

-

参加型イブニングセミナー1 HES-1:“見える筋肉”を診る!──骨格筋エコーでここまでわかる臨床の最前線(ハンズオンセミナー)2026年3月13日(金)開催 16:00〜18:00

募集人数は20名です。

▶▶▶定員に達しました

講師:中西 信人(神戸大学 災害救急医学分野)

インストラクター:野々山 忠芳(一宮西病院 リハビリテーション技術部)

企画主旨

骨格筋の評価を体験することで、画像の見方や活用のコツが身につきます。机上の知識を“手技”として体得できる実践型セミナーで、明日からのリハ栄養にすぐ活かせるスキルを習得しましょう。あの中西信人先生から直接学べるチャンスです!是非ご参加ください。

-

参加型イブニングセミナー2 HES-2:はじめての文献レビュー入門2026年3月13日(金)開催 16:00〜18:00

募集人数は30名です。

応募締切: 2026年2月14日(土)講師:百崎 良(三重大学医学部附属病院 リハビリテーション部)

進行・アシスタント:森山 大介(独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 栄養管理部)

企画主旨

リハ栄養に関する最善のエビデンスを整理する際に、また臨床研究を実施する際に欠かせない文献レビューの方法を学べるワークショップです。メタバースをはじめとする新規性の高い研究に多数携わってきた、リハ栄養学会調査研究委員長・百崎先生が、講義・実演・ワークを交えて120分じっくりと解説します。是非ご参加ください。

-

ランチョンセミナー LS

ランチョンセミナーの詳細が決定しました。

ランチョンセミナーの参加は事前申込みとなります。

ランチョンセミナーの申込みを3月2日(月)正午で締切いたします。

既に参加登録完了の方は参加登録マイページにて変更が可能ですが、席数に限りがございますので、タイミングによっては変更できなくなる可能性がございます。ご了承ください。

当日のお弁当は金沢・能登を代表する3種類をご用意いたします。当日会場にて選択ください。(弁当個数には限りがございます) -

ランチョンセミナー1 LS-1:周術期における個別化栄養ケアの最前線 ~評価と栄養介入のポイント~

座長:稲木 紀幸(金沢大学附属病院 消化管外科)

-

LS-1-1 術前・術後をつなぐ栄養サポート~周術期における介入タイミングのマネジメント~

演者:齊藤 大蔵(株式会社Nutrition Laboratory)

-

LS-1-2 治療から予防までを見据えた栄養戦略~炎症と筋肉量からみた個別化~

演者:松井 亮太(金沢大学附属病院 消化管外科)

共催:株式会社大塚製薬工場

-

-

ランチョンセミナー2 LS-2:サルコペニア・フレイル診療における最新ガイドラインとMuscle Healthの重要性

座長:若林 秀隆(東京女子医科大学病院 リハビリテーション科 教授・基幹分野長)

演者:吉村 芳弘(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター センター長)

共催:アボットジャパン合同会社

-

ランチョンセミナー3 LS-3:入院関連機能障害を防ぐ -リハ・栄養・口腔の一体的アプローチ-

座長:藤原 大(宮城厚生協会 坂総合病院 リハビリテーション科 診療部長)

演者:飯田 有輝(愛知淑徳大学 健康医療科学部 医療貢献学科 教授)

共催:森永乳業クリニコ株式会社

-

ランチョンセミナー4 LS-4 :認知機能低下に対応したリハビリテーション栄養の総合的なアプローチ

-

LS-4-1 認知機能低下者の低栄養に対する栄養介入の最新エビデンス

座長:永野 彩乃(Caresso)

演者:嶋津 さゆり(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター副センター長 管理栄養士)

-

LS-4-2 認知症患者における食事介助スキルの実践ポイント

座長:嶋津 さゆり(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター副センター長 管理栄養士)

演者:永野 彩乃(Caresso)

共催:日清オイリオグループ株式会社

-

-

オンデマンド限定教育講演 OEL配信のみ

※2026年3月2日(月)~3月23日(月)まで配信いたします。

超豪華な講師陣で、リハ栄養の教育講演をお届けします。

お見逃しなく!-

OEL-1 誤嚥性肺炎に対するリハビリテーション・栄養・口腔の三位一体の取り組み

演者:高畠 英昭(長崎大学病院 リハビリテーション科)

-

OEL-2 RQ,PECOをつくる 臨床の疑問からどうやって研究に繋げるか

演者:永見 慎輔(北海道医療大学 リハビリテーション科学部 言語聴覚療法学科)

-

OEL-3 リハ栄養ガイドライン2025

演者:吉村 芳弘(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター)

-

OEL-4 臨床研究へ生成AI活用の利点と落とし穴

演者:清水 昭雄(三重大学医学部附属病院)

-

OEL-5 嚥下リハの臨床 -地域の実情に合わせて-

演者:藤島 一郎(浜松市リハビリテーション病院)

-

OEL-6 リハビリテーション栄養の質を高める!口腔アセスメントのコツ

演者:吉見 佳那子(東京科学大学大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野)

-

OEL-7 向精神薬の適正使用を再考する

演者:小瀬 英司(順天堂大学医学部附属順天堂医院 薬剤部)

-

OEL-8 呼吸サルコペニア~ポジションペーパー以降の話題も添えて~

演者:宮崎 慎二郎(KKR高松病院 リハビリテーションセンター)

-

OEL-9 サルコペニア対策としてのアミノ酸栄養

演者:小林 久峰(味の素株式会社 バイオ&ファインケミカル事業本部

-

OEL-10 食事動作における麻痺手の使用について

演者:竹林 崇(大阪府立大学地域保健学域 総合リハビリテーション学類 作業療法学専攻)

-

OEL-11 リハ栄養でも大事な静脈栄養のはなし

演者:東 敬一朗(医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 薬剤部)

-

OEL-12 大学教員や学生指導者がリハ栄養を教える際の勘所

演者:井上 達朗(新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科)

-

OEL-13 在宅におけるリハ栄養・・・だけど、そもそも論で考えてみよう

演者:豊田 義貞(株式会社わかば 若葉薬局本店)

-

OEL-14 介護老人保健施設における一体的取組の実践とその意義~管理栄養士の専門性をどう活かすか~

演者:苅部 康子(社会福祉法人親善福祉協会 介護老人保健施設リハパーク舞岡)

-

OEL-15 心臓だけを診ない ~心不全患者を“リハ栄養”で支えるUPDATE~

演者:濵 知明(東京医科大学 循環器内科 / 心臓リハビリテーションセンター)

-

OEL-16 ICUにおけるリハビリテーション栄養と作業療法:時間軸と情動軸の再統合

演者:塚越 大智(信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部)

-

OEL-17 第10回日本リハビリテーション栄養学会サーベイランス結果報告

演者:中原 さおり(鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療栄養学科)

-

OEL-18 リハ栄養における優先すべき研究課題の同定研究―結果報告―

演者:宮崎 慎二郎(KKR高松病院 リハビリテーションセンター)

-

ホーム

ホーム